舆情观察:桃李面包“毒打”广告争议折射代际话语冲突与品牌危机治理

2025-09-11 | 优讯舆情 1154 舆情监测 网络舆情热点 社会热点 网络舆情 舆情应对 舆情分析 舆情监控 网络热点 热点舆情分析一、事件概述与舆论发酵路径

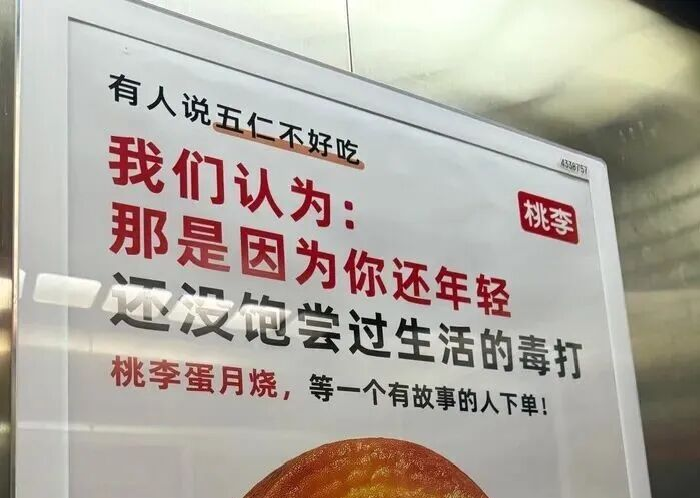

桃李面包中秋月饼广告文案“五仁不好吃是因为你还没饱尝生活的毒打”于9月5日上线后迅速引发全网争议。该文案通过类比五仁月饼的“争议性”与生活压力,以居高临下的姿态将个人口味偏好与生存困境强行绑定,其“毒打”用语的戏谑化处理更被解读为对社会底层生存焦虑的消解。事件经微博话题#桃李面包广告 没饱尝过生活的毒打#引爆后,24小时内阅读量突破亿,舆情热度曲线呈现“爆发—发酵—持续震荡”特征,品牌虽紧急下架广告并发布致歉声明,但公众对危机公关实质性的质疑使话题热度延续48小时,形成“长尾舆情”特征。

二、舆论情绪解构:代际话语权博弈与情绪投射

1.“爹味”话语的结构性冒犯

广告文案通过“长辈式说教”将消费者未接受五仁月饼的偏好,直接等同于未经历生活苦难,本质是权力话语的单向输出。这种将个人选择强行绑定社会身份的逻辑,与当代青年对个体价值多元化的诉求形成激烈碰撞。微博评论区高频出现“居高临下”“代际压迫”等关键词,折射出新生代消费者对权威叙事的集体抵触。

2.“毒打”修辞的语义暴力

“生活的毒打”本喻指社会生存压力,但品牌将其转化为营销话术,通过“幽默化”消解苦难本身的沉重性,与中秋节团圆温馨的节日语境形成认知撕裂。舆情监测显示,多数负面评论指向该表述对弱势群体的二次伤害,尤其是年轻职场人、低收入群体将此解读为“傲慢的品牌剥削”。

3.危机公关的符号化表演

品牌声明中“锅由领导背”的权责切割与“让年轻人接管”的承诺,被舆论批评为“甩锅式公关”。媒体报道指出,此类声明未触及广告思维根源,反而强化“管理层脱离现实”的公众认知。舆情热度趋势显示,致歉声明发布后负面情绪占比不降反升,说明公众对品牌反思深度严重质疑。

三、社会观点分层与文化隐喻

1.营销伦理的公共边界讨论

学界观点认为,事件暴露消费品行业对“梗文化”的滥用已触及社会情绪阈值。山东师范大学商学院副教授刘长玉表示,与其说是一次“创意翻车”,不如说是一次“文化误读”和“价值失灵”。在社交媒体时代,受众不再是被动的信息接收者,而是积极的意义解读者和品牌共识的共建者。因此,忽视受众情感、尊严和心理,看似精巧的创意都可能在瞬间崩塌。品牌的传播必须建立在深刻的社会文化洞察和真诚的尊重之上。

2.代际认知鸿沟的显性化

知识付费平台“得到”发起的万人问卷显示,18-25岁群体对广告的负面评价率达79%,远高于30岁以上群体的45%。此数据印证了Z世代对“权威输出型话语”天然排斥,代际认知差异已从文化层面渗透至商业传播领域。

3.下沉市场话语的错位危机

桃李面包作为下沉市场烘焙品类头部品牌,其消费者画像与广告文案的“毒打”叙事形成认知错位。财经评论人分析:“品牌既依赖下沉用户基础,又以都市精英视角输出话语,这种分裂注定导致传播坍缩。”

四、舆情风险评估与治理建议

风险等级:高(社会情绪传染性与品牌信任损伤并存)

传播特征:1.舆论场形成“话语权力批判”共识,超越单一品牌事件范畴;2.“广告语”成为代际矛盾的载体,引发跨圈层讨论;3.企业应对策略加剧公众对商业机构价值观缺失的担忧。

治理建议:1.建立“文化敏感性”审查机制:将社会情绪温度计纳入广告创意评估,特别是涉及代际、阶层的隐喻性表述;2.重构危机沟通范式:避免“甩锅式”权责切割,需公开整改措施的时间表与责任清单,例如成立消费者委员会监督创意决策;3.代际话语平权实践:通过用户共创模式构建传播内容,如设立青年创意实验室,将消费群体转化为叙事主体。

结语

此事件本质是商业话语与公共价值碰撞的微观缩影。当品牌营销试图用“黑色幽默”消解苦难,或以代际隔阂为代价换取流量时,其失去的不仅是消费者信任,更是构建社会共情能力的战略机遇。未来的品牌治理,需在商业目标与公共价值间建立动态平衡机制,这或许是“毒打广告”事件给予行业的深层警示。

(图片来源:央视网)

作者:优讯舆情分析师

本文由作者独立撰写,参考内容均源自公开报道,分析内容仅供信息参考,不代表“优讯舆情”立场,转载请注明来源。如对本内容有异议或投诉,请联系yxyq@uuwatch.com

- 相似推荐

- 年底网络讨论为何更容易“热起来”?

- 奇瑞天门山“翻车”:危机公关、舆论分化与营销策略反思

- 2025年底银行业舆情风险研判及监测关键点提示

- 舆情透视:从康熙身世之谜热传,解析当代人历史话题追逐心理

- 舆情观察:瑞昌幼儿园伤眼事件的社会回响与教育治理镜像

- 2025年中秋国庆“双节”舆情风险提示

- 9月11日全网络舆情简报:少女遭体罚死前求助信被老师拦截

- 武汉大学“职工子女逼停学生”事件:舆情风波背后的特权质疑

- 理性观察 | 湖北“妈妈岗”争议背后:女性就业支持与公平边界

- 6月13日全网络舆情简报:一架波音787客机印度坠毁

- 从协和“4+4”到天价耳环:互联网时代的公平焦虑与舆论监督

- 黄杨钿甜高价耳环风波舆情分析

- 婚姻新规舆情聚焦:户口本退出的公众反响与社会思潮

- 重庆三峡学院“天价采购”:75万与299元背后制度漏洞待深挖

- 舆情透视:河南干部违规聚餐致一人死亡