舆论质疑学校回应“和稀泥”,警惕事件陷入“罗生门”

2023-06-15 | 优讯舆情 6590 舆情监测 舆情分析报告 网络舆情 舆情分析 社会热点舆情 热点舆情分析 6月10日晚上,一段“男生反对校园霸凌为弱势女生仗义执言,遭三女生围追堵骂的视频”冲上了热搜!有网友爆料到视频中的学生是北京政法职业学院学生。

6月11日13时,自媒体“白鹿视频”发文称,高校回应网传学生争执事件:公安机关已介入正在调查取证。

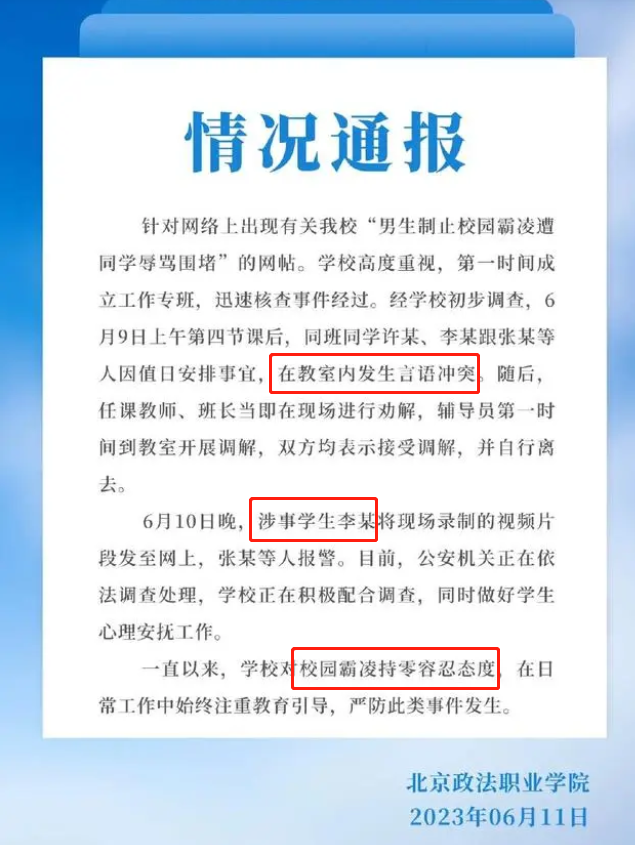

6月11日15时17分,北京政法职业学院通过微信公众号发布情况通报称,学院正在配合公安机关依法调查!

一、 舆情传播

1.校方回应点燃公众不满情绪引爆网络

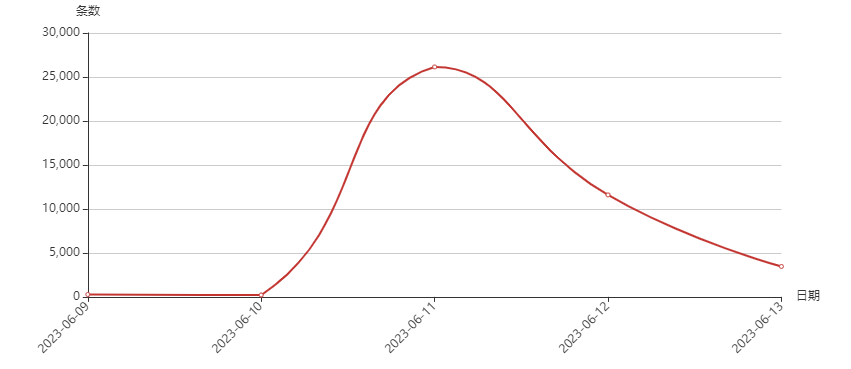

据优讯舆情大数据监测平台,本次事件传播声量趋势图如下所示,

北京政法职业学院事件于10日开始发酵;11日开始快速发酵,热度快速攀升。

11日下午13时,学院教师通过媒体作出首次回应,整体关注度较低;15时,学院通过官方微信号正式发布通告作出回应,但由于通报的调查结果与舆论聚焦的“校园霸凌”话题偏离,把冲突定性为“学生矛盾”,引发舆论不满,舆情数据量迅速攀升,达到监测期内峰值。新浪微博平台,形成#北京政法职业学院发布情况通报#(阅读量7.6亿,讨论3.5万)、#警方正调查网传男生制止霸凌遭辱骂#(阅读量1.2亿,讨论9713)等话题。

12日-13日,随着本次事件中,警方已介入,以及网络“大叔未偷拍仍遭四川大学女生曝光”、“杭州师范大学女生骂男生变态后称认错人”等涉高校学生热点事件转移部分公众“焦点”,舆情逐步趋于平息。

2.新浪微博成为公众发表观点和发泄情绪的主要集散地

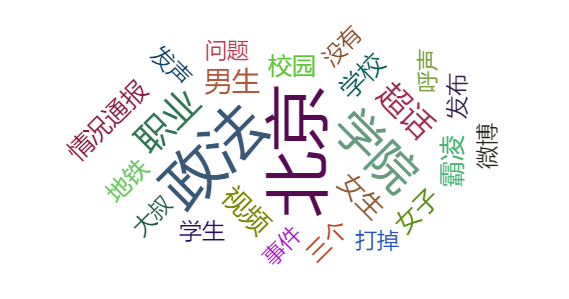

3.学校名称成为舆情传播中的高频次,对学校声誉产生较大负面影响

二、 媒体聚焦校园霸凌,呼吁拿出真相回应公众

中国妇女报:每个人都应拒做校园霸凌“旁观者”

观点:在反校园霸凌中,除严格防范学生成为施害者、帮凶外,倡导每一个目睹者都不做冷漠的旁观者同样重要。如果该视频中“男生制止校园霸凌遭同学辱骂围堵”的叙述是事实,那么这名男生的做法无疑将为这名被欺负的女生提供一个安全的情感出口及强大的社会支持,有助于激发她后续采取举报,向老师、家人倾诉等方法的勇气。

成都商报:制止校园霸凌反遭辱骂围堵?期待拿真相服众

观点:网络舆论的一大缺陷,也是容易先入为主,最先爆料的人容易取得更多信任,但这种缺陷是可以通过客观公正的调查予以补正的——只要学校和警方拿出翔实证据,对诸多疑点一一回应清楚,谁是谁非不难有公论。

三、 网民整体负面情绪强烈,质疑学校通报内容用词不当、学校“和稀泥”

高赞评论截图(新浪微博)

四、 舆情点评:官方回应及时、回应内容有待改进,警惕后续回应陷入“罗生门”

综合来看,该事件发生于高考刚结束,且与当下“江西工业职业技术学院‘鼠头鸭脖’事件”“四川大学女研究生污蔑大叔偷拍”等涉高校热门事件相接,且事件中包含“高校”“校园霸凌”“女生”“政法”等高敏因素。因此,相关事件一经发酵,必然在网络平台引爆舆论。同时,相关舆情中涉事女生“前后态度”的反差,通过视频形式直观的呈现于公众,放大网络舆论对爆料者的同情以及对涉事学生的不满等情绪,“要求对涉事女生作出处罚”成为舆论当下的主要诉求。但学校官方回应,明显与舆论诉求呈现出“错位”,进而引发舆论不满、舆情热度攀升。

目前,受其他热点事件影响及警方介入调查,相关舆情热度趋于低位,舆情传播处于“等待调查结果”的空档期。但由于本次学校回应中存在的问题,以及爆料者视频内容被删除、学校官方通报评论区精选评论,给予公众学校“和稀泥”“息事宁人”的处置态度,相关舆情仍存在极大的舆情风险。

一旦后续调查结果中未能通过完整的逻辑、事实证明“未存在校园霸凌”,公众将结合北京政法职业学院的特殊性,质疑公安部门调查的真实性,使本次事件彻底陷入“罗生门”,对学校及警方形成长期的舆情压力。甚至对学校招生工作造成影响。

现针对北京政法职业学院回应作出点评:

1. 未明确表明态度:本次舆情回应中通篇强调调查结果,并未展现学校针对本次事件的处置态度,给人以“和稀泥”“急于平息”的态度。

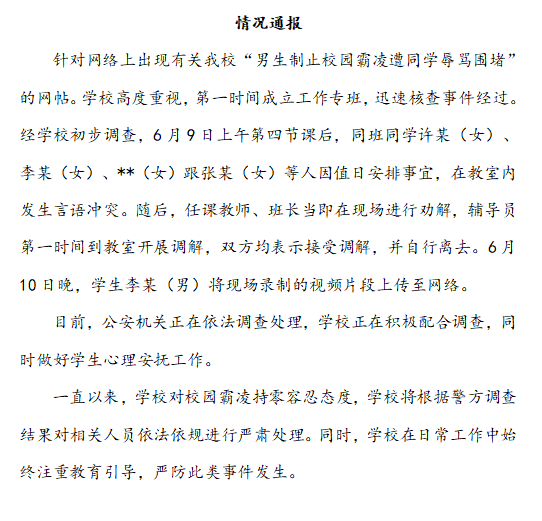

2. 急于定性:相关舆情传播过程中,爆料者已表明“三名女生多次霸凌”等内容,且视频画面中明确存在女生表述出侮辱性、粗俗言论,学校通报中仍表述出“言语冲突”“学校对霸凌持零容忍态度”“严防此类事件发生”,将事件定性为“言语冲突”,与舆情内容及公众情感相违背。

3. 用词不当:通报内容中,将爆料者(男生)表述为“涉事学生”,易引发公众误解。

4. 通报内容表述不清晰:内容中分别用同学许某、李某、张某表述,并表示张某等人报警,公众未能明确具体报警人,易被误解为施暴者。

依据上述表述,可草拟一份通知,供参考:

样例:

- 相似推荐

- 年底网络讨论为何更容易“热起来”?

- 奇瑞天门山“翻车”:危机公关、舆论分化与营销策略反思

- 2025年底银行业舆情风险研判及监测关键点提示

- 舆情透视:从康熙身世之谜热传,解析当代人历史话题追逐心理

- 舆情观察:瑞昌幼儿园伤眼事件的社会回响与教育治理镜像

- 2025年中秋国庆“双节”舆情风险提示

- 9月11日全网络舆情简报:少女遭体罚死前求助信被老师拦截

- 武汉大学“职工子女逼停学生”事件:舆情风波背后的特权质疑

- 理性观察 | 湖北“妈妈岗”争议背后:女性就业支持与公平边界

- 6月13日全网络舆情简报:一架波音787客机印度坠毁

- 从协和“4+4”到天价耳环:互联网时代的公平焦虑与舆论监督

- 黄杨钿甜高价耳环风波舆情分析

- 婚姻新规舆情聚焦:户口本退出的公众反响与社会思潮

- 重庆三峡学院“天价采购”:75万与299元背后制度漏洞待深挖

- 舆情透视:河南干部违规聚餐致一人死亡